https://www.rewriting-the-rules.com/wp-content/uploads/2017/12/PluralSelvesZine.pdf

“Conflitti strutturali” — e sei vie per ridurli

Estratto da:

Creating a Life Together Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities – Diana Leaves

1. Identificate la vostra visione della comunità e create documenti di visione

2. Scegliete un processo decisionale equo e partecipativo adatto al vostro gruppo. E se scegliete il consenso, fatevi formare in esso.

3. Prendete accordi chiari – per iscritto. (Questo include la scelta di un’entità giuridica appropriata per il possesso congiunto di terreni)

4. Imparare una buona comunicazione e capacità di processo di gruppo. Fare della comunicazione chiara e della risoluzione dei conflitti una priorità.

5. Nello scegliere i co-fondatori e i nuovi membri, scegliete per la maturità emotiva.

6. Imparate le capacità di testa e le capacità di cuore che dovete conoscere.

I fondatori della comunità devono coltivare sia le capacità del cuore che quelle della testa… Ciò significa imparare a prendere decisioni eque e partecipative di gruppo, a parlare con il cuore, ad affrontare i conflitti quando si manifestano e ad affrontarli in modo costruttivo e a prendere decisioni cooperative e accordi equi. Significa imparare a creare budget, tempistiche e piani strategici; e come valutare le entità legali per la proprietà di terreni o attività commerciali o educative. Significa imparare a conoscere il mercato immobiliare nella zona desiderata, le norme locali di zonizzazione e, se necessario, come ottenere prestiti a condizioni ragionevoli. Significa imparare a strutturare le finanze interne della comunità in modo sano e conveniente. Significa imparare a conoscere la pianificazione del sito e lo sviluppo del territorio. Significa fare tutto questo con un senso di connessione e di avventura condivisa. Immergersi nel processo di ricerca della terra o cercare di raccogliere fondi senza prima aver compreso queste aree interconnesse è un sicuro invito ai guai.

I fondatori di comunità tendono ad essere specialisti, ma in realtà devono essere generalisti. Ho visto fondatori con ideali spirituali e visioni avvincenti affondare e affondare perché non hanno idea di come condurre una ricerca di terreni o negoziare un prestito bancario. Ho visto fondatori con molta esperienza tecnica o commerciale – gente capace di costruire una toilette per il compostaggio ingegnosa o di realizzare un solido piano strategico – che non sapevano la prima cosa su come parlare onestamente e con il cuore a un altro essere umano. E ho visto persone spirituali sensibili e persone spirituali di tipo Alfa, di quelle “fai il tuo lavoro”, schiantarsi e bruciare la prima volta che si sono imbattuti in un conflitto reale.

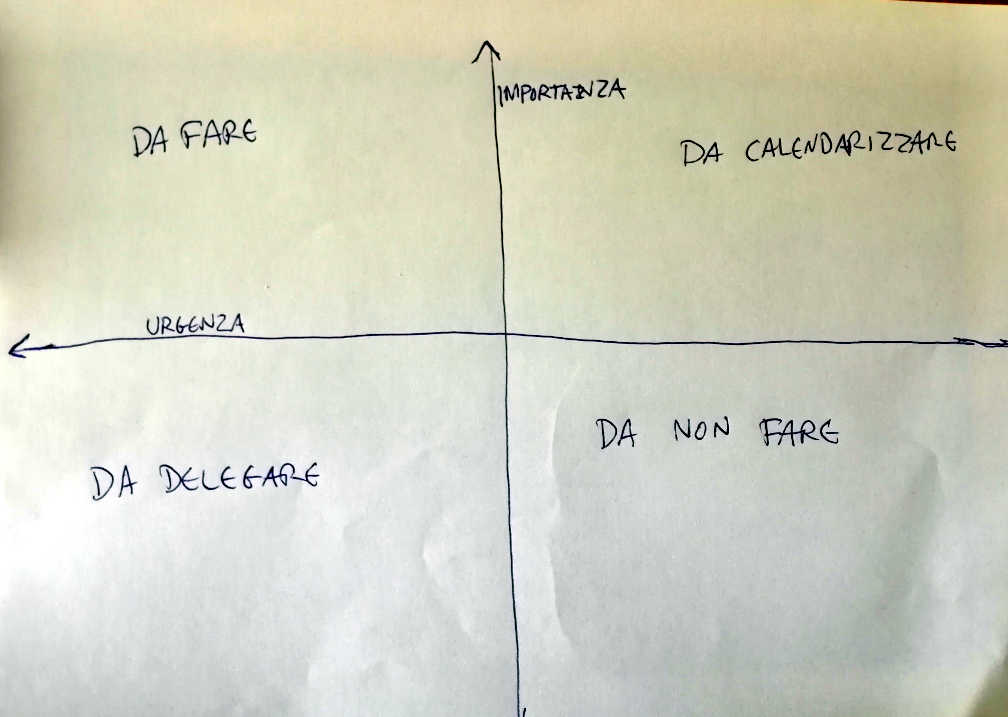

Matrice d’azione e priorità

Questa matrice per organizzarsi le cose da fare, da soli o meglio in gruppo, proviene da un importante stratega militare. E’ nota come matrice d’Eisenhover.

Nonostante non credo di ammirare quest’uomo, trovo lo schema utile per impostare le priorità e uscire dai dubbi ed agire in modo rapido.

Ha il pregio di essere anche molto semplice:

Un modo di utilizzo è per la creazione dell’odg dell’assemblea. Se è affollata di argomenti, probabilmente questa matrice di da una mano a scegliere cosa trattare subito e cosa decidere di delegare ad un sottogruppo dell’assemblea, che comunque trattando una cosa urgente, avrà autonomia decisionale, facendo poi solo un report all’assemblea.

Gestione non violenta dei conflitti

fonte: https://www.autistici.org/azione/consenso/gestione_nonv_conflitti.html

Saggio breve sulla gestione di gruppo dei conflitti.

Il Conflitto è uno stato della Relazione caratterizzato dalla presenza di un Problema a cui si associa un Disagio.

LA GESTIONE NONVIOLENTA DEI CONFLITTI

1. RI/CONOSCERE IL CONFLITTO PER GESTIRLO

Per gestire un conflitto devo per prima cosa riconoscerlo, cioè devo saperlo cogliere in modo rapido e chiaro. Poi devo conoscerlo, nel senso che solo attraverso la buona comprensione delle sue cause posso agire in modo efficace. Da ciò nasce la domanda: che cos’è il conflitto? Ovvero: io, come lo riconosco un conflitto?

Cos’è che mi consente di dire ‘questo è un conflitto’ e quello non lo è? C’è qualcosa che, come fosse un minimo comune denominatore, una sorta di ingrediente fondamentale, è presente in ogni tipo di conflitto, da quello intrapersonale a quello internazionale?

Dalla risposta a queste domande scaturisce la seguente definizione. Essa è solo una tra le tante e, come ogni definizione, va presa con senso critico, ricordando che il linguaggio usato ci può liberare o imprigionare per quanto riguarda la comprensione della realtà. Infatti i concetti che usiamo non sono la realtà, ma una sua descrizione , e il rapporto tra concetti e realtà è simile al rapporto tra una “mappa e il relativo territorio”. Perciò conviene costruirsi delle buone mappe!

Il Conflitto è uno stato della Relazione caratterizzato dalla presenza di un Problema

cui si associa un Disagio.

2. IL CONFLITTO È UNO STATO DELLA RELAZIONE

Noi non siamo mai soli, siamo sempre in relazione con qualcuno o qualcosa. L’esistenza è relazione, movimento, trasformazione. Pertanto il conflitto è sempre legato ad una determinata relazione (con un amico o un nemico, con la vita o con una parte di se stessi); ed essendo la relazione qualcosa di dinamico, in continua trasformazione, un conflitto nel tempo può aumentare o diminuire d’intensità, risolversi in modo definitivo, oppure temporaneo. Ai nostri fini è importante distinguere due dimensioni della relazione: una interiore, con se stessi, che possiamo chiamare ‘personale, e una esteriore, con gli altri, che chiamiamo ‘sociale’. Tale distinzione ci permette di cogliere una dimensione personale e una dimensione sociale del conflitto, dimensioni che sono intimamente connesse, ma anche funzionalmente diverse tra loro. La dimensione sociale poi, varia dal livello micro (famiglia) a quello macro (Stati), attraversando il livello meso (quartiere, città, ecc). Non è assolutamente possibile gestire positivamente i conflitti a livello sociale senza tenere conto della dimensione interiore o personale del conflitto. Sulle distinzioni tra i cosiddetti livelli micro, meso e macro del Conflitto (e più in generale come buon testo teprico) vedi “I conflitti. Introduzione a una teoria generale.” di E. Arielli e G. Scotto, ed. Bruno Mondadori, pag. 15.

3. DISTINGUERE I PROBLEMI DAI CONFLITTI

Generalmente per conflitto s’intende “una incompatibilità (o scontro, divergenza, opposizione, ecc.) tra scopi (o interessi, valori, opinioni, bisogni, ecc.) perseguiti da attori diversi (persone, gruppi, Stati, ecc.)”. Ciò è ben espresso anche dall’etimologia della parola “conflitto”: cum fligere, cioè battere contro.

Per un’ampia trattazione del conflitto e delle sue definizioni, vedi anche A. L’Abate “Conflitto, consenso e mutamento sociale: introduzione a una sociologia della nonviolenza”, Franco Angeli editore. Vedi anche J. Galtung, uno dei massimi rappresentanti a livello mondiale della peace-research, “La trasformazione nonviolenta dei conflitti” ed. EGA., opera molto importane perché è il primo manuale per la gestione nonviolenta dei conflitti pubblicato e adottato ufficialmente dall’ONU (EGA edita una versione ridotta).

Questo modo di vedere però non mette in luce la componente dolorosa del conflitto, che pure sembra essere riconosciuta da tutti quando si entra nel vivo dei conflitti. Cogliere bene la componente di dolore, sofferenza, disagio, tipica del vissuto conflittuale, è essenziale perché essa influisce in modo sostanziale sulla dinamica del conflitto. Perciò, al fine di una gestione positiva dei conflitti, ci sembra più funzionale una definizione (mappa) in cui tale componente sia ben visibile. Proviamo allora a riassumere e chiarire cosa intendiamo precisamente con i termini usati.

Per problema qui intendiamo tutto quello che all’interno di una relazione o di una situazione (dal livello a micro a quello macro) percepiamo come scontro, incompatibilità, divergenza, contrasto, opposizione, ecc, che può essere legato a qualsiasi cosa, cioè a diversità di interessi, bisogni, opinioni, valori, ecc, senza che a tutto ciò si associ sul piano esperienziale una qualche forma di disagio. Un modo molto semplice ed efficace per individuare se ci troviamo di fronte a un problema è domandarsi “accetto quello che sta accadendo, o che potrebbe accadere?”. Nella misura in cui rispondiamo affermativamente vuol dire che stiamo vivendo un problema. Questa consapevolezza, che potrebbe sembrare una banalità, un fatto scontato, costituisce un momento fondamentale nella gestione del conflitto. È evidente che i problemi sono qualcosa che affrontiamo in continuazione: piccoli o grandi che siano costituiscono la materia prima del nostro agire, tanto da arrivare a dire che “i problemi sono il sale della vita”. Questo finché ad essi non si associa il disagio, la sofferenza: allora diventano conflitti, e le cose non sono più così attraenti.

Per disagio intendiamo quel vissuto soggettivo, rappresentato da una vasta gamma di sensazioni, sentimenti ed emozioni, che dentro noi percepiamo come più o meno spiacevole, doloroso e fonte di sofferenza. Dunque ci troviamo di fronte non più a un problema, ma a un conflitto, dove è assai più impegnativo trovare una soluzione positiva, costruttiva, vinci/vinci. Qui è importante notare la diversità tra il disagio strettamente fisico e quello psicologico, perché non sono la stessa cosa: per es. posso star male fisicamente, ma essere di un buon umore, e viceversa non avere problemi fisici ed essere di umore nero. Quello che qui c’interessa maggiormente al fine di una gestione positiva del conflitto è il disagio psicologico.

Nella nostra mappa dunque il conflitto è un aggregato costituito sempre da due componenti: il problema e il disagio.

Riconoscere senza confondere questi due componenti ci consente di gestire i conflitti in modo efficace e costruttivo.

4. NEL CONFLITTO SI STA MALE

Se ammettiamo che il conflitto è un aspetto naturale dell’esistenza umana, allora è ovvio che per costruire la pace e la giustizia nelle relazioni bisogna per forza di cose passare attraverso la gestione sana e costruttiva del conflitto. Allora il primo fondamentale passaggio evolutivo rispetto alla visione comune del conflitto è che per gestire i conflitti in modo costruttivo devo saper stare costruttivamente nel conflitto

.Non è finita. Per arrivare al cuore della questione dobbiamo fare ancora un altro passo, meno scontato del precedente, seppur logicamente implicito, e cioè per stare costruttivamente nel conflitto devo saper stare costruttivamente nel disagio.

Quest’ultimo passaggio non è roba da poco perché porta al centro dell’attenzione il nostro rapporto (a livello personale e sociale) con la sofferenza.

Ed infatti l’enorme difficoltà che s’incontra nello sviluppare un atteggiamento positivo verso il conflitto risiede proprio in ciò: si ha una profonda paura del conflitto perché sia ha una profonda paura di star male, di soffrire. Così accade che gestiamo i problemi per gestire il nostro disagio.

Per es. la richiesta di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle città, di barriere ai confini, o di armi più potenti, risponde al bisogno di calmare ansie, angosce e paure personali e collettive. Si dice e si crede che con ciò si risponda al bisogno di sicurezza, ma di fatto, come è logicamente dimostrabile, i problemi si complicano su scala maggiore e la sicurezza diminuisce. Un genitore ansioso cerca di controllare i suoi figli in modo da iper-proteggerli, causando però dei notevoli problemi di crescita ai figli stessi. Lui dice che lo fa per i figli, ma in realtà sta gestendo il disagio legato alla sua ansia. Le drammatiche conseguenze di ciò sono sotto gli occhi di tutti. Il fallimento di questa comunissima strategia di gestione del conflitto (comunissima perché si apprende, si agisce e si trasmette inconsapevolmente), che invece di diminuire la sofferenza e risolvere i problemi li aumenta moltissimo, si fonda su tre errori : il primo errore sta nel non riconoscere la sostanziale differenza e il rapporto che intercorre tra disagio e problema; il secondo errore sta nel rapportarsi in modo errato, disfunzionale, alle emozioni nostre e altrui; il terzo errore, il più grave, quello che sembra condurre all’origine di tutti i conflitti, riguarda la nostra ignoranza di fondo circa la natura della sofferenza e di conseguenza il nostro errato rapporto con essa.

Sul rapporto tra sofferenza, violenza e nonviolenza (e sulla nonviolenza in generale), segnalo Gandhi “Teoria e pratica della nonviolenza”, a cura di Giuliano Pontara, Edizioni Einaudi. Sul rapporto tra violenza e sofferenza, sui meccanismi di propagazione della violenza e sulle sue radici, che hanno molto a che fare con l’origine dei conflitti, segnalo anche “Per uscire dalla violenza”, Ed. Gruppo Abele, di J. Sémelin. Infine sulla difficoltà a riconoscere sentimenti ed emozioni nei conflitti (e non solo), tanto che alcuni autori propongono programmi di ‘alfabetizzazione emotiva’, vedi “L’intelligenza Emotiva”, D. Goleman. Ed. Feltrinelli.

A questo punto si dovrebbe comprendere meglio perché il cambiamento di atteggiamento oggi tanto auspicato e predicato verso il conflitto (da un atteggiamento negativo che vede il conflitto come qualcosa di sbagliato, violento, brutto, a un atteggiamento positivo che vede il confitto come opportunità di crescita personale e sociale), è in pratica così difficile a farsi: si tratta niente meno che di un cambiamento di mentalità e di cultura nei riguardi della sofferenza. Una vera rivoluzione, che investe in pieno i temi della democrazia e della partecipazione: un’autentica partecipazione implica l’accettazione del conflitto, il rischio di perdere il controllo e di una buona fetta di potere da parte di coloro che ce l’hanno. La costruzione di contesti sociali costruttivi (dal micro al macro livello) deve anzitutto riconoscere il conflitto come stato o luogo naturale della relazione; ciò significa che deve sempre facilitare l’emersione e l’esplicitazione sia del disagio, sia dei problemi (cioè i due componenti fondamentali del conflitto), sapendo che il disagio si gestisce in un modo, i problemi in un altro.

5. IL RAPPORTO TRA DISAGIO E PROBLEMA

Tra disagio e problema c’è una dinamica circolare: il disagio alimenta i problemi, i problemi alimentano il disagio . Quando sono di umore cattivo (nervoso, ansioso, depresso) tendo a percepire anche i piccoli problemi come ostacoli opprimenti; o addirittura arrivo letteralmente a inventare dei problemi, semplicemente allo scopo di scaricare le tensioni legate al mio disagio (naturalmente ciò avviene inconsapevolmente). D’altra parte un problema, che magari si ripete nel tempo e al quale non riesco a dare una buona risposta, può mutare il mio stato di serenità e abbassare la soglia della mia capacità di tolleranza, portandomi a percepire (e gestire) quel problema in modo alterato. Più siamo agitati, nervosi, ansiosi, irati, risentiti, stressati, insomma, più c’è disagio in noi, e più i problemi sono vissuti male, percepiti male e gestiti male. E questo ci porta inevitabilmente, inconsapevolmente, a gestire i problemi per gestire il disagio.

Questa dinamica, facilmente osservabile a livello micro (interpersonale), vale in tutto e per tutto anche per la dimensione macro sociale. Ecco perché trasformare i semi della paura e dell’odio è la migliore opera di prevenzione della violenza a tutti i livelli, dalla famiglia alla scuola, dal mondo del lavoro a quello della politica (per esempio le guerre e le oppressioni lasciano potenti semi di paura, odio e rancore che, se non vengono adeguatamente trattati nel cosiddetto tempo di pace, quando si creeranno le condizioni col presentarsi di determinati problemi sociali, germoglieranno di nuovo). Gestire positivamente il disagio è dunque un passaggio chiave che si fonda su una rivoluzione logica: gestire (positivamente) il disagio per gestire (positivamente) i problemi.

Assomiglia al passaggio, pure questo rivoluzionario, da “si vis pacem para bellum” a “si vis pacem para pacem”.

6. INDICATORI DI CONFLITTO

A questo punto possiamo considerare il disagio come un campanello d’allarme che ci consente di riconoscere prontamente l’esistenza del conflitto, cosa fondamentale dal momento che per gestire i conflitti bisogna anzitutto riconoscerli. E infatti, a livello macrosociale, le varie forme di disagio sono tenute in gran conto e rese oggetto di ricerca in quanto ottimi indicatori per prevenire e gestire i conflitti. Questa, dal punto di vista personale, può apparire invece un’osservazione banale, ma se si va a vedere con attenzione e onestà nel nostro vivere quotidiano, in genere si scopre che la gran parte dei nostri conflitti ci passa sotto il naso. (A fine giornata, quanti conflitti abbiamo vissuto? E quanti ne abbiamo gestiti, consapevolmente, in modo positivo o in modo semplicemente ‘diverso’ dal solito?). Il punto è che le migliori intenzioni, supportate anche da una buona preparazione teorica su cosa fare per gestire i conflitti, si perdono nella nebbia fitta dell’abitudine, della confusione mentale, dell’identificazione con le emozioni, per cui viviamo i conflitti senza rendercene conto -e forse viviamo così anche le cose belle e piacevoli della vita. Riconoscere prontamente la nostra tensione interna (irritazione, frustrazione, preoccupazione, offesa, disgusto, ecc) c’invita a porci, secondo la nostra mappa, una domanda fondamentale: qual è il problema? Però prima di affrontare il problema è necessario fare i conti col disagio, soprattutto quando è forte.

7. LA GESTIONE DEI CONFLITTI

Quasi tutti gli uomini muoiono per i rimedi che usano più che per le loro malattie.(Molière)

In base alla nostra mappa sappiamo che in una situazione conflittuale dobbiamo saper riconoscere prontamente le componenti del disagio e del problema.

La gestione positiva del disagio è il primo passaggio per la gestione positiva del conflitto, perché non è possibile affrontare alcun problema quando di mezzo ci sono forti sentimenti o emozioni, i quali diventano il ‘vero problema’.

7.1 Gestire il disagio

Gestire positivamente il disagio non vuol dire cercare di eliminarlo. Anzi, se lo vogliamo eliminare la situazione peggiora. Per gestire positivamente il disagio è necessario prendersene cura dentro noi, affiancando ad esso qualcosa di positivo che è in noi. Ciò avviene tramite un lavoro di attento riconoscimento e profonda accettazione del disagio stesso. In pratica si tratta di creare, primariamente attraverso l’esercizio della consapevolezza, uno spazio interiore di sufficiente calma e fiducia che ci permetta di osservare bene sia le sensazioni fisiche degli stati emotivi che ci abitano in certi momenti, sia i pensieri che vi si associano e che si producono quasi indipendentemente dalla nostra volontà seguendo schemi fissi e ricorrenti. Così facendo il disagio semplicemente si trasforma e il momento presente si percepisce con occhi diversi. Si i ntravvedono nuove possibilità di azione, più rispondenti alla situazione reale, e ciò porta ad agire in modo positivo. Non si tratta di far sparire la rabbia o la paura dalla nostra esistenza (ammesso che sia possibile), ma di saperle accogliere in uno spazio interiore sufficientemente ampio per cui può avvenire qualcosa che sembra quasi incredibile: il disagio continua ad esserci, ma è diverso da prima e… non mi mette a disagio! Come dice Charlotte Joko Back, famosa maestra zen statunitense, “in me c’è la rabbia, ma non sono arrabbiata; c’è la paura, ma non sono impaurita”. E’ come mettere un cucchiaio di sale in un bicchiere d’acqua oppure in una grande vasca: la quantità di sale è la stessa (il disagio), ciò che cambia è l’ampiezza del contenitore (noi stessi, il nostro spazio interiore), e di conseguenza anche il sapore dell’acqua sarà ben diverso (cioè i risultati a livello personale e sociale).

La disidentificazione dalle proprie emozioni (che non significa non provare emozioni, bensì mantenerle alla distanza giusta come quando si legge un testo scritto: né troppo vicino né troppo lontano dagli occhi), apre spazi di libertà e creatività nell’azione prima impensabili, portando a una conoscenza diretta e più profonda di noi stessi e di ciò che chiamiamo realtà.

Accettazione e cambiamento: un apparente paradosso. Signore, dammi la forza di cambiare le cose che posso cambiare; dammi la forza di accettare le cose che non posso cambiare; dammi la sapienza di distinguere le une dalle altre.

La gestione del disagio si fonda sulla capacità di accettazione del nostro mondo interiore, del nostro vissuto. A livello sociale è la stessa cosa: serve una cultura che sappia aprirsi alla sofferenza, che sappia accettarla per poterla trasformare positivamente.

Il paradosso allora consiste in questo: come faccio ad accettare qualcosa che voglio cambiare? Infatti se c’è qualcosa che voglio cambiare (qualunque cosa sia, perché vedo che è ingiusta, pericolosa, dannosa per me e/o per gli altri) è ovvio che tale cosa ‘non l’accetto’, e dunque l’accettazione di cui si parla non può valer sempre e per tutto. Per risolvere l’apparente paradosso è necessario fare luce su alcuni aspetti della nostra esperienza.

L’oggetto dell’accettazione: cosa accettare e cosa non-accettare

In pratica ci sono un’infinità di cose che naturalmente non accettiamo, dentro noi e fuori di noi. E come ci ricorda la famosa preghiera all’inizio di questo paragrafo, è estremamente importante capire cosa è bene accettare o non-accettare. In proposito abbiamo un chiaro punto di riferimento: distinguere la persona dal suo comportamento; scindere i problemi dalle persone.

Sul piano dei comportamenti è infatti naturale e giusto non-accettare tante cose (per esempio atti che producono a noi o ad altri dei danni), ma tale non-accettazione del comportamento non è detto che debba estendersi alla persona nella sua totalità. È possibile non identificare ciò che la persona fa con ciò che è, con la sua complessa umanità, la sua inconoscibile storia, il suo potenziale e insondabile divenire? Sì, è proprio questa distinzione, tra persona e comportamento, che permette ad alcuni di dire “combatto il peccato e non il peccatore”, e ad altri di dire “scindere i problemi dalle persone”, senza per questo essere presi per stupidi o pazzi. Per la prima citazione vedi Gandhi, op. cit.; per la seconda citazione vedi R. Fisher e W. Ury, docenti alla Harvard University, tra i massimi esperti al mondo di negoziazione e per altro estranei alla tradizione nonviolenta, nel loro famosissimo e interessantissimo testo “l’arte del negoziato”, Ed. Arnoldo Mondadori. Per una profonda trattazione del tema dell’accettazione, dal punto di vista spirituale e psicologico, suggerisco “La tranquilla passione”, ed. Ubaldini, di C. Pensa

Quindi, nell’approccio positivo ai problemi e conflitti, c’è un ‘oggetto’ che va sempre e comunque accettato: la persona, con la sua storia, la sua esperienza, il suo futuro. Questa accettazione in sostanza è un riconoscere l’altro in quanto ‘essere umano’, e ciò non presuppone affatto che io debba essere d’accordo con le sue idee o debba condividere la sua storia. Qui si tratta di sviluppare un atteggiamento che tende al riconoscimento positivo e incondizionato dell’altro (e di noi stessi!) che non può che fondarsi sulle qualità dell’amore. (È un parolone, certo, ma possiamo farne a meno? E se ne facciamo a meno, perché gli esempi in tal senso non mancano, che prezzo paghiamo?).D’altro canto c’è un ‘oggetto’ che non va sempre accettato: il comportamento.

Infatti, come dicevamo, il comportamento a volte può essere giusto accettarlo e altre volte assolutamente no. Noi ci danniamo la vita accettando cose che invece potremmo e dovremmo cambiare (“che ci volete fare, la povertà c’è sempre stata e sempre ci sarà!”) e non-accettando cose che in effetti non siamo in grado di cambiare (“odio l’idea d’invecchiare!”). Fare degli esempi su questo punto è complicato: ogni relazione e inserita in un contesto spazio-temporale, psicologico e sociale che rende unica ogni situazione ed estremamente difficile dire con certezza cosa e quanto sia giusto accettare per una persona/gruppo/sisetma. Abbiamo dei punti di riferimento, ma siamo costretti a navigare a vista. Si tratta qui di sviluppare una capacità di discernimento, di visione profonda e intelligente, fondata sulla consapevolezza.

L’amore nella politica: il vero volto dell’etica.

A questo punto la domanda potrebbe essere: ma è davvero possibile non-accettare il comportamento dell’altro e al tempo stesso accettarlo in quanto essere umano? È possibile che la non-accettazione di un comportamento ingiusto o addirittura criminale sia agita con una qualità positiva – che cioè abbia in essa una certa misura di amore – verso coloro che lo commettono? Che ciò sia possibile è sicuro e innumerevoli volte testimoniato nella storia; che ciò sia anche facile è un altro discorso, ma di certo non è cosa riservata a pochi eletti. Invero è presente nella nostra vita molto più di quanto pensiamo. Ad esempio è ciò che avviene quando agiamo con fermezza per impedire a un bambino di fare qualcosa di dannoso (per noi, per lui, o per altri) e, al contempo, manteniamo nei suoi confronti un sentimento/atteggiamento di sincero interesse per i suoi bisogni, di benevola e intelligente comprensione, di rispetto e amicizia, di non rimprovero. Certo, agire similmente con gli estranei o addirittura verso i nemici è cosa ben diversa ed effettivamente difficilissima; ma il punto è rendersi conto delle potenzialità di questa straordinaria e benefica forza che già possediamo e che quindi possiamo sviluppare esattamente come ogni altra nostra capacità. Ancora una volta si tratta di sviluppare sensibilità e di rompere le gabbie mentali che ci portano a pensare in termini di tutto o niente: non è che la qualità-forza dell’amore o ce l’abbiamo al cento per cento oppure non ce l’abbiamo per niente, è ben vero invece che ce n’è sempre un po’ in noi e negli altri, e su quella conviene investire.

Di grandissimo interesse è in proposito l’esperienza di riconciliazione in Sudafrica: vedi “Verità senza vendetta” di M. Flores, ed Manifestolibri.

7.2 Gestire i problemi. Nel perseguire l’impossibile rendiamo irraggiungibile il realizzabile.

Avviato il primo passo, una sufficiente gestione positiva del disagio, possiamo affrontare il problema. In effetti la gestione del disagio comporta spesso, in qualche misura, anche la gestione del problema (per es. a volte è sufficiente calmare un’ansia per rendersi conto che la situazione è assai meno problematica di come all’inizio appariva).

Cos’è un problema? Mi trovo di fronte a un problema ogni qual volta nella relazione (con me stesso, o con gli altri, o con le cose) c’è qualcosa che secondo me non va come dovrebbe andare e, nello stesso tempo, desidero portare un cambiamento: c’è qualcosa che non accetto e lo voglio cambiare. Se restringiamo il campo alle sole relazioni umane la formula potrebbe essere la seguente: tu fai qualcosa che non dovresti fare / tu non fai qualcosa che dovresti fare

(laddove il tu si può sostituire con tutti gli altri pronomi). Questo è un modo rapido ed efficace per individuare la presenza di problemi, valido anche a livello macrosociale. È come un campanello d’allarme che ci mette all’erta, ma per passare alla gestione del problema abbiamo bisogno di entrarci dentro. In proposito la porta di accesso consiste nel chiarire alcuni elementi fondamentali:

cosa non accetto del comportamento dell’altro?

- Precisamente, cosa fa o dice che non accetto? che effetti ha su di me quel comportamento?

- Concretamente, quali fastidi, difficoltà, danni mi causa (o, in via ipotetica, potrebbe causarmi)?

- che sentimenti mi provoca quel comportamento?

La risposta a queste domande rappresenta la gestione della dimensione interiore del problema-conflitto, da cui dipende la gestione della dimensione sociale del problema-conflitto (che, come vedremo, si gioca sul piano della comunicazione). Dopo esser passati attraverso questa porta, possiamo incamminarci verso il cuore dei problemi. Il primo passo è riformulare il problema in termini di bisogni : quali sono i miei (tuoi, nostri, ecc) bisogni in questa faccenda? Quali bisogni desidero salvaguardare, proteggere, soddisfare? Queste domande ci permettono di avviare il processo di trasformazione e risoluzione dei problemi che tecnicamente viene chiamato ‘problem solving’. Il problem solving si svolge generalmente in sei fasi, più una fase zero: 1) ridefinizione del problema in termini di bisogni; 2) escogitare idee di soluzione; 3) valutare pro e contro di ogni soluzione; 4) scegliere la soluzione che sembra migliore; 5) implementare la scelta (cioè stabilire il piano di attuazione: chi fa cosa, quando come, ecc); 6) prevedere i criteri e i tempi per la verifica dei risultati ottenuti. La fase zero riguarda le premesse relazionali e contestuali che consentono al processo di avviarsi (per es. se le parti che vivono il problema sono già in forte conflitto, dovranno come prima cosa costruire quel minimo di fiducia e conoscenza del processo indispensabili per collaborare nei vari passaggi del problem solving).

Esistono diverse tecniche cosiddette di Problem solving, ma tutte attraversano le stesse fasi anche se vengono chiamate in differenti modi. Personalmente uso il metodo Gordon, vedi ‘Leader efficaci’ T. Gordon ed. La Meridiana.

Non c’è problema! Ok: ma chi stabilisce che un problema è un problema? Esistono problemi oggettivi? La percezione di un problema è legata a un insieme di fattori che in ultima analisi sono soggettivi, per cui il problema esiste nel momento in cui il soggetto lo riconosce.

Pertanto non ha molto senso parlare dell’esistenza oggettiva dei problemi, così come non ha senso parlare della non esistenza oggettiva dei fantasmi a uno che li vede e ne è terrorizzato. Forse si può anche dire che in certi casi i problemi esistono solo nella testa delle persone che li hanno, ma bisogna pure ammettere che quei problemi non restano affatto rinchiusi in quelle teste, bensì escono e possono condizionare pesantemente la vita di chi è in relazione con quelle persone – e non solo, come testimoniano i quotidiani fatti di cronaca nera. Da quanto detto deriva una regola di comportamento che svolge un’importantissima funzione preventiva del conflitto. Allorquando una persona ci fa presente di avere un problema con noi (oppure di avere un problema con altri, come spesso accade quando si rivolgono a noi per un aiuto), rispondergli che tale problema ‘per noi’ non esiste è una grave superficialità. Le relazioni così si deteriorano, anche se sul momento tutto sembra andar bene, e i problemi tendono a peggiorare e a trasformarsi in conflitti. In pratica risulta molto più costruttivo riconoscere subito l’esistenza dei problemi invece di negarli o di discuterne l’oggettiva esistenza, tenendo ben presente però che riconoscere non vuol dire essere d’accordo.

A partire da questo riconoscimento (che, da notare, è in sostanza il riconoscimento dell’altro, del suo vissuto, della sua esperienza -vedi cioè tutto il discorso sull’accettazione), nel processo della comunicazione la percezione del problema si trasformerà trasformando il problema stesso e l’eventuale conflitto.

Percezione di problemi e problemi di percezione.

La vita è una cosa meravigliosa, o una valle di lacrime? La nostra percezione della realtà gioca un ruolo centrale nella genesi e nella risoluzione dei problemi e dei conflitti che viviamo, tanto da poter affermare che il cambiamento di percezione è un obiettivo fondamentale nella gestione costruttiva dei conflitti. Il cambiamento di percezione consiste nel cambiare il proprio e/o l’altrui punto di vista rispetto a una determinata situazione fino a vedere le cose in modo significativamente diverso da prima (il processo che porta a tale risultato viene in genere chiamato ‘ristrutturazione cognitiva’).

Sul cambiamento di percezione vedi “Change”, di P. Watzlawick e altri, edito dalla Ubaldini, che seppur datato (e non a caso molto ristampato) rimane un testo agile e straordinariamente ricco per la comprensione di questo processo, da loro chiamato “ristrutturazione cognitiva”, che svolge un ruolo centrale nella risoluzione dei conflitti. Di grande interesse e utilità anche ‘Arte di ascoltare e mondi possibili’, di Marianella Sclavi, edito da Le vespe.

La percezione dipende da molti fattori. Tra questi, per il discorso che stiamo facendo, riveste particolare importanza la nostra concezione della realtà, cioè le idee e le opinioni che ci siamo costruiti circa la realtà. Per esempio è frequente osservare che una volta che ci siamo fatti un’idea ‘su’ di una persona (positiva o negativa che sia) nella relazione con essa tendiamo poi a percepire tra le tante cose che essa dice e fa solo quelle che confermano la nostra idea di partenza. Finché non accade qualcosa che svela il pregiudizio è difficile rendersi conto di questo fenomeno. Così accade che chi è cresciuto in una cultura razzista, o maschilista, tende a vedere veramente la propria superiorità e l’altrui inferiorità come un fatto naturale. Ai suoi occhi la cosiddetta ‘realtà dei fatti’ non farà altro che confermargli quella opinione, anche di fronte alle prove più evidenti. Insomma, ciò che chiamiamo realtà è qualcosa che si può manipolare con grande facilità, anche in buona fede, per cui va a finire che si vede ciò che si è abituati a vedere, o ciò che si vuol vedere! Ecco perché è così difficile (far) cambiare idea e perché la forza della ragione da sola non basta: bisogna toccare il cuore se si vuole operare un cambiamento profondo, efficace.

Gandhi afferma di aver cominciato a capire e praticare la nonviolenza nel momento in cui si rende conto che per ottenere cambiamenti significativi non basta toccare la ragione, ma bisogna toccare il cuore delle persone, e come ciò comporti inevitabilmente una disponibilità sincera a soffrire, cosa possibile solo attraverso le qualità dell’amore (vedi Gandhi, op. cit. nel capitolo ‘cos’è la nonviolenza’).

8. COMUNICARE PER GESTIRE

In un primo momento siamo sempre noi, consapevoli o meno, a percepire e valutare di avere un problema. Poi, se non siamo soli, inevitabilmente comunicheremo agli altri quello che percepiamo. Così nella relazione i problemi vengono trasformati, costruiti e ricostruiti, risolti o ingigantiti, attraverso il processo della comunicazione. La gestione della dimensione sociale del conflitto è quindi un processo che si attua attraverso la comunicazione, tanto da poter dire che comunicare è gestire

. Il verbo gestire potrebbe sembrare presuntuoso, ma il concetto di gestione qui proposto coincide con l’aspetto pragmatico della comunicazione umana, cioè tutto quello che in una determinata relazione viene detto e fatto (e quindi anche non detto e non fatto), nonché il modo in cui ciò avviene. Quindi, se è vero (come le leggi della comunicazione insegnano) che in una relazione è impossibile non comunicare, allora è pure vero che è impossibile non gestire un conflitto. Da questo punto di vista noi sempre e comunque gestiamo i conflitti che ci coinvolgono, anche se in gran parte non ce ne rendiamo conto. Questo vuol dire che abbiamo sempre una responsabilità rispetto al miglioramento o al peggioramento delle nostre relazioni con gli altri, con noi stessi, con la società, con la vita. Per il semplice fatto che esistiamo e che con la nostra esistenza diamo vita a una relazione, noi abbiamo un potere in quella relazione, un potere che non controlla mai il tutto, ma nemmeno scompare mai del tutto. Il fatto di usare inconsapevolmente questo potere non diminuisce i suoi effetti negativi, anzi li aumenta fortemente, tanto da poter dire che è proprio nella misura in cui ne diveniamo consapevoli che possiamo cominciare a limitare i danni e a costruire relazioni sane attraverso il nostro modo di comunicare. Il concetto di comunicazione cui qui ci riferiamo è quello presentato nella fondamentale opera “Pragmatica della comunicazione umana”, di P. Watzlawick e altri, ed. Ubaldini. Da ciò deriva la grande utilità e diffusione delle cosiddette tecniche di comunicazione (efficace, costruttiva, nonviolenta, ecologica, ecc); vedi per es. T. Gordon “Genitori efficaci” ed. La meridiana, o “Insegnanti efficaci” ed. Giunti Lisciani; L. Rosenberg “la comunicazione nonviolenta” ed. Esserci; J. Liss “La comunicazione ecologica”

, ed. La Meridiana.

9. TRASFORMAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

“Il medico cura, la natura guarisce.” Oggi si tende ad usare sempre più la terminologia anglosassone conflict management, o conflict transformation, al posto di conflict resolution . In pratica hanno lo stesso significato, ma probabilmente c’è un’accresciuta consapevolezza che il concetto di risoluzione può essere fuorviante: noi, da soli, possiamo solo gestire il conflitto, mai risolverlo,esattamente come il medico ha il potere di curare, ma non quello di guarire, per quanto potente sia la sua medicina.

Attraverso un esempio di vita ordinaria proviamo a riassumere la dinamica della gestione positiva dei conflitti per vedere cosa può voler dire trasformare e risolvere un conflitto.

I nostri attori (chiamiamoli Anna e Bruno, soci che gestiscono un’attività di servizi), di fronte a un problema (come arredare l’ufficio) durante la discussione si arrabbiano e litigano scambiandosi reciproche accuse (in base alla nostra mappa il problema si è trasformato in conflitto). Anna (che ha alle spalle una formazione alla nonviolenza) durante la pausa pranzo riconosce la situazione conflittuale e comincia a lavorare in modo costruttivo sulla sua rabbia e frustrazione (gestione del disagio). Dopo un po’ riesce a calmarsi, a ritrovare fiducia e a percepire sia Bruno sia la situazione sotto un’altra luce. Abbiamo così che una delle parti in conflitto ha gestito efficacemente il proprio disagio e quindi ha ottenuto una trasformazione del conflitto a livello personale (ricordiamoci la distinzione fatta all’inizio tra la dimensione personale e quella sociale del conflitto), per cui rabbia e frustrazione sono state indebolite, o forse sono scomparse, e ora c’è la chiara percezione del problema concreto da risolvere (le scelte inerenti l’arredamento). Dunque Anna ora si sente pronta a incontrare Bruno. Ma Bruno come sta?

Bruno, che ha dovuto pure saltare il pranzo per motivi di lavoro, è invece ancora risentito: in lui ci sono irritazione, pensieri negativi sulla situazione e su Anna, e forse anche su di sé. Dunque ci troviamo di fronte a una situazione asimmetrica, come normalmente accade: una delle parti ha trasformato positivamente il disagio a livello personale, mentre l’altra no, per cui a livello sociale il conflitto persiste ed è ancora tutto da gestire. E sappiamo bene che sino a quando anche solo una delle parti in conflitto non avrà efficacemente gestito il suo disagio continuerà a scaricarlo in qualche modo nella relazione con l’altro (e/o col mondo circostante), creando a tal fine pretesti e falsi problemi – falsi, ma non per questo meno dolorosi e pericolosi. A questo punto se Anna vuole affrontare il problema concreto dovrà prepararsi a fare inevitabilmente i conti col disagio di Bruno: questo in pratica significa riuscire a riconoscere e accettare quel disagio, cioè accettare Bruno ‘come è’. Questa implicazione della gestione positiva dei conflitti è dura da afferrare, ancor più da digerire: oltre a saper gestire bene il mio disagio, cosa già di per sé impegnativa, in qualche misura devo anche saper aiutare l’altro a gestire il suo disagio.

È una cosa difficile e delicata, sulla quale si ha un potere certamente limitato, ma pure tanto importante. Ora si può capire meglio perché è fondamentale saper gestire positivamente il disagio a livello personale: chi riesce a gestire bene il proprio disagio si trova nelle condizioni migliori per “tentare” di trasformare e risolvere costruttivamente il conflitto anche nella sua dimensione sociale. E diciamo “tentare” perché il risultato a livello sociale della gestione dei conflitti dipende da tutte le parti coinvolte. Come dire: se per costruire la pace l’altro è ineliminabile, allora esso è indispensabile – ed è utile ricordarsi che “l’altro, siamo noi”. Aiutare l’altro a gestire il suo disagio non richiede spirito di abnegazione, né l’essere terapeuti: nella misura in cui riesco ad accogliere sinceramente il disagio dell’altro, ad ascoltarlo (cosa che implica il non farmi travolgere dall’onda emotiva della sua rabbia, disperazione, dolore), di fatto lo sto aiutando. Quando ci sentiamo così riconosciuti accade sempre qualcosa di positivo, di sano, di curativo, il che non significa non sia doloroso. E la cosa non stupisce se ci ricordiamo che accettazione è solo un altro nome dell’amore.

Tornando al nostro esempio, immaginiamo che Anna riesca appunto a mostrare un sincero ascolto nella fase iniziale dell’incontro con Bruno, e magari anche a chiedere scusa per le parole dure dette in precedenza. Bruno comincia a distendersi e un po’ alla volta riesce pure lui a recuperare quel po’ di fiducia che poi lo mette in grado di gestire bene il suo disagio (e in ciò possiamo supporre che sia stato facilitato dall’atteggiamento amichevole manifestato da Anna alla ripresa del dialogo – attenzione, non stiamo parlando di un atteggiamento di controllata e superiore calma, di ostentata gentilezza, cose che generano effetti completamente diversi).Ecco allora che, secondo il nostro approccio, possiamo dire che il conflitto è stato positivamente trasformato anche nella sua dimensione sociale, per cui ora le parti si trovano in una condizione più favorevole per affrontare e risolvere insieme il problema concreto. In questo nuovo stato della relazione (che potremmo chiamare di pace, visto che la pace, come il conflitto, è uno stato della relazione), i nostri eroi possono “tentare” di risolvere insieme il loro problema. A questo punto infatti potrebbero usare con profitto delle tecniche di problem solving (sapendo però che durante il processo il disagio potrebbe nuovamente alzarsi e richiedere un’altra volta maggiore attenzione rispetto al problema). Il verbo “tentare” rimane perché non tutti i problemi possono essere risolti qui e ora come vorremmo . Anzi, solo un’intelligente e fiduciosa accettazione consente di vivere in pace, più positivi e vitali, in un presente a volte pieno di problemi e difficoltà.

L’importanza di questo esempio, molto semplice, riferito a un caso di conflitto in ambito cooperativo e con un potere delle parti sostanzialmente equilibrato, sta nel fatto che possiamo trarre alcune importanti conclusioni che sembrano valere per qualsiasi tipo di confitto, ovvero: la gestione positiva del disagio (cioè la gestione positiva della dimensione interiore del conflitto, che è ciò su cui abbiamo il massimo potere)

- può “garantire” la trasformazione del conflitto a livello personale (pace personale);

- non può mai “garantire” la trasformazione del conflitto a livello sociale (pace sociale);

- non può mai “garantire” la risoluzione dei problemi a livello sociale; costituisce la base più forte ed efficace per poter trasformare e risolvere costruttivamente i problemi e i conflitti a livello sociale, perché consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili di creatività e intelligenza che vengono fortemente menomate dalla presenza di stati emotivi negativi. In ambiti di tipo competitivo, e soprattutto quando c’è un forte squilibrio di potere tra le parti, le cose sono assai più complicate e bisognerebbe allora aprire il discorso sulla forme di lotta nonviolenta o satyagraha. Per i vari tipi di trasformazione nonviolenta dei conflitti, dalla conversione al compromesso positivo, fino alla coercizione nonviolenta, vedi la fondamentale opera curata da G. Sharp, direttore del Program of Nonviolent Sanctions in Conflit and Defense della Harvard University, “Politica dell’azione nonviolenta” (tre volumi), Ed. Gruppo Abele, in particolare il terzo volume nella parte riguardante le diverse possibilità di risoluzione nonviolenta del Conflitto. Su tali considerazioni si fondano anche gli approcci di mediazione dei conflitti (a livello famigliare, sociale, aziendale, ecc) e in merito segnalo “Prospettive di mediazione ”, a cura di M Bouchard e G. Mierolo, EGA. e “Gestione dei confitti e mediazione”, di C. Besemer, EGA.

- Il verbo “garantire” è messo in evidenza perché esprime assai bene il desiderio diffusissimo e la radicata convinzione di poter trovare tecniche o metodi “sicuri” che risolvano “presto, definitivamente e senza dolori” ogni conflitto, ogni problema, ogni disagio, ogni male. Questa sorta di mito di onnipotenza, che ricerca e propaganda la sicurezza assoluta (salute sicura, lavoro sicuro, guadagni sicuri, città sicure, rapporti sicuri…), implica necessariamente l’uso della violenza e, purtroppo, si apprende e si trasmette inconsapevolmente. Superare tutto ciò non è affatto facile, ma certamente è possibile.

Potere, privilegio e rango

Fonte: https://www.zegg-forum.org/images/PDF/Texte-Englisch/Rank-short.pdf

NOTE: non fermatevi a leggere alla C, è molto più scientifico di quanto sembri in quel punto.

Potere, privilegio e rango

Al fine di comprendere il potere più profondamente, è importante esplorare i fattori e i privilegi che ci consentono di rivendicare il potere. Mindell (1995) fornisce una mappa utile per esplorare i fattori che portano al potere. Questi fattori possono essere considerati come privilegi. Mappa questi privilegi secondo un sistema di classificazione. Definisce il rango come la “somma dei privilegi di una persona” (1995, p.28) e lo vede come “capacità conscia o inconscia, sociale o personale o proveniente da una cultura dominante, dal sostegno della comunità, psicologico, personale o potere spirituale”. (1995, p.42) A seconda della tua posizione rispetto ad altri, potresti avere un rango superiore o inferiore su un attributo. Maggiore è il tuo grado, maggiore sarà l’accesso a privilegi e potere in quest’area.

Il grado non è sempre guadagnato. Il grado di essere bianco in Sudafrica era un privilegio non appreso di cui non ero sempre a conoscenza, ma di cui ho tratto grande beneficio e che mi ha aiutato a sviluppare altri vantaggi di rango come l’istruzione e maggiori comfort materiali. Spesso, il rango in alcune aree consente lo sviluppo più semplice del rango in altre aree. Anche l’inverso può essere vero. Quando abbiamo un rango in una particolare area, potremmo tendere a fare affidamento su questo rango e quindi non svilupparci in altre aree.

Categorie di Rango

a. Rango sociale

Questa forma di rango è la classifica conferita dalla cultura e dalla società in cui viviamo. Comprende il sistema di valori nonché i bias e i pregiudizi della società tradizionale e offre più privilegi ad alcune persone e meno ad altre.

b. Rango psicologico

Il rango psicologico si verifica quando si sono sviluppate risorse e capacità interne in modo da avere un maggiore comfort personale e facilità nell’affrontare situazioni difficili.

• Questo sviluppo potrebbe derivare da un lavoro psicologico personale in cui si verifica una maggiore familiarità con se stesso nelle difficili sfide della vita

• Il rango psicologico potrebbe anche sorgere nelle capacità di apprendimento per affrontare il fatto di avere un rango sociale inferiore e di gestire il mondo in quella condizione.

c. Rango spirituale

Il rangoo spirituale deriva da una relazione con qualcosa di divino o trascendente: divinità, dee o spiriti. Può avvenire in modo naturale attraverso l’addestramento spirituale personale o come risultato di una reazione ad avere un rango sociale e psicologico inferiore. Non deriva necessariamente dalla pratica religiosa o dall’addestramento, ma piuttosto da una connessione a uno stato divino o trascendentale che crea un distacco e un’esperienza di libertà al di fuori della ruota della vita ordinaria.

d. Rango contestuale

Ogni comunità o gruppo ha il proprio sistema di valori. Il rango in un contesto locale deriva dal fatto di avere quelle qualità che hanno valore nella comunità. In molti contesti, essere popolare, ben collegato, un addett* ai lavori o una persona che sta nella scena da tanto tempo dà un rango locale.

e. Rango interno

Gli effetti dell’oppressione non sono solo esterni ma cambiano anche il nostro panorama interiore. Potremmo valutare alcune qualità o tendenze più di altre. L’oppressione esterna può portare all’oppressione interiorizzata. Abbiamo una forma di classificazione interiore tra le diverse parti di noi che spesso rappresenta un insieme di valori tradizionali.

Riconoscimento e utilizzo di Ranghi e Poteri

Anzianità e l’uso del rango

Ranghi, privilegi e potere esistono. I tentativi di alcuni di eliminare un sistema di classificazione e di ridurre il potere e i suoi abusi non hanno avuto successo. Viviamo in un mondo in cui il rango è evidente ed è in uso tutto il tempo. La sfida che abbiamo è quella di utilizzare bene il rango che abbiamo. L’uso efficace del rango ha il potenziale di trasformare noi stessi e quelli che ci circondano. Anche se fatto su piccola scala, l’uso del rango cambia il mondo in cui viviamo.

Riconoscimento di rango

Mindell afferma che il rango è una droga. Più ne hai, meno sei consapevole di come influisce negativamente sugli altri. Quando lo usiamo male, soffriamo, i nostri rapporti con gli altri soffrono e creiamo un mondo infelice intorno a noi. Riconoscere che abbiamo un rango potrebbe sembrare semplice, ma è un processo impegnativo. La maggior parte di noi riconosce i luoghi/le posizioni in cui potremmo non avere un rango. L’uso improprio del rango provoca difficili interazioni e conflitti nelle relazioni, in particolare con coloro che non hanno questo rango e soffrono per il nostro uso inconscio del rango su di essi. Spesso coloro che si trovano in posizioni meno potenti sanno di più su chi ha rango e gli effetti del rango e del potere rispetto a quelli che detengono questo rango.

Usare il rango

Una volta che riconosciamo il rango siamo in una posizione molto più facile per usarlo consapevolmente, con saggezza e cura per noi stessi e gli altri. L’uso e l’uso improprio del rango è spesso estremamente sottile e la sincerità nei confronti di coloro che potrebbero esserne soggetti e il loro feedback è importante. Nelson Mandela (1994a) è un buon esempio attuale.

Uso efficace del rango spirituale: la vita di Martin Luther King Jr. (1998) è una testimonianza dell’uso efficace del rango spirituale. In un periodo nella storia degli Stati Uniti in cui alla gente nera venivano negati gli stessi diritti, si concentrò non solo sulla sofferenza del suo popolo, il Popolo afro-americano, ma sulla sua visione dell’uguaglianza per tutti.

Come prevenire l’esistenza di “Rock Star” nella propria comunità

Questo articolo fa riferimento a come creare spazi sicuri nelle proprie comunità:

Questo articolo, fa riferimento a 3 violazioni/abusi/violenze sessuali e non, che sono successi all’interno di comunità di sviluppo free/open source:

Tutti e tre da parte di persone che erano di “spicco” nella comunità.

Che cosa si può imparare dal ripetersi di questo pattern? che spesso anche in gruppi antigerarchici abbiamo una distribuzione del POTERE ridicola ed assimilabile a quella dei fanclub, mentre dovremmo darci da fare di più a distribuire responsabilità e gratificazioni.

Questo articolo non è un riassunto che vi permette di saltare la più approfondita lettura linkata sopra (in inglese purtroppo), anche perchè ci da dei consigli puntuali focalizzati a costruire un reale SAFE SPACE, insieme, in una comunità.

Anche se non tutti punti sono digeribili al primo impatto, valgono molto di essere letti e discussi insieme:

- Avere regole esplicite per la condotta e farle rispettare per tutti

- Inizia con l’ipotesi che le notizie sulle molestie siano vere e indagale a fondo

- Semplifica la ricerca e il coordinamento reciproco delle vittime

- Fai attenzione ai piccoli segnali di “oltrepassamento dei confini” e reagisci con forza

- Chiama altre persone per non fare monopolizzare l’attenzione e l’attendibilità dalla Rock Star*

- Insistere sulla costruzione di una “panchina” di talenti a tutti i livelli della propria organizzazione

- Appiattire ed esplicitare la gerarchia organizzativa il più possibile

- Accertarsi di non prendere gente per “failing up”

- Applicare rigide politiche relative alle relazioni sessuali o romantiche all’interno della gerarchia organizzativa (ovvero chi ha ruoli riconosciuti)

- Evita che le organizzazioni diventino troppo centrali nella vita delle persone

- Distribuisci le “chiavi del regno”

- Non creare ambienti che rendano più probabili le violazioni dei confini

- Mettendo in pratica questo nella tua comunità**

* fa riferimento esplicito alla sindrome dei “lecca biscotti”, ovvero coloro che si fiondano per primi a dire di voler fare qualche cosa ma poi non la fanno. Metafora di chi quando gli si offre dei biscotti ne lecca uno e lo lascia lì, prevenendo chiunque altro dal prenderlo.

** fa riferimento al comportamento della “scala o scalino mancante” ovvero: “Lo scalino mancante è una metafora di una persona all’interno di un gruppo sociale che molte persone sanno che non è affidabile o che deve essere “gestita”, ma con chi lavorano cercando di avvisare tranquillamente gli altri invece di occuparsene apertamente. Il riferimento è a una faglia strutturale pericolosa come una scala/gradino mancante in una casa, a cui i residenti sono abituati e che hanno accettato e che non è fissa o segnalata, ma di cui (la maggior parte) i nuovi arrivati sono avvisati.“